|

Vorab kurze Chronologie der Ereignisse:

Der Gemeinderat in Schwetzingen hat am 27.1.2011 entschieden den Entwurf der Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialsmus in Schwetzingen mit der Namensnennung aller Opfer nach den Plänen von M. Deiml vor dem Schwetzinger Rathaus zu realisieren. Vertiefende Angaben siehe: Ausschreibung des Wettbewerbes 2010.

Am 27.12.2011 gab die Schwetzinger Stadtverwaltung eine Pressemitteilung in der sie behauptet dass: "Im Februar 2011 stellte sich durch einen Zufallsfund einer Fluchtkiste von Stadtarchivar Joachim Kresin heraus, dass die Anzahl der überlebenden Zwangsarbeiter in Schwetzingen weitaus größer als bislang angenommen ist."

Am 31.1.2012 veranstaltete Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi im Rhein Neckar Kreis im Palais Hirsch in Schwetzingen einen Informations und Diskussionsabend zum Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialsmus, bei dem der Öffentlichet und der Presse Dokumente vorgestellt wurden die nachweisen, dass der Inhalt der Akten, welche die Stadtvewaltung angeblich erst durch einen Zufallsfund einer "Fluchtkiste" im Februar 2011 fand, im Stadtarchiv bereits vor dem Kunstwettbewerb bekannt war, weil sie dort dem Forscher Frank Uwe Betz vom Stadtarchivar Kresin im Jahr 2009 zum Studium vorgelegt wurden. Von hier folgt: dass 1) in der Stadtverwaltung bereits lange vor der Wettbewerbsauschreibung bekannt sein müsste, dass es ca. 1800 namentlich bekannte NS-Opfer in Schwetzingen gibt und 2) dass diese Kenntnis durch die Legende über den "zufälligen Fund der Fluchtkiste" in der Öffentlichkeit vertuscht wird.

am 2.2.2012 hat Der Gemeinderat in Schwetzingen entschieden einen neuen Wettbewerb auszuschreiben, nachdem ich mich geweigert habe eine Gedenkstätte nach unvollständigen Daten, die nach den Wettbewerb zur Verfügung gestellt wurden, zu schaffen. In dem Mahnmal sollen namentlich lediglich ca. 60 NS-Opfer genannt werden, wobei in den Mahnmal die folgende Inschrift integriert werden soll: „Im Gedenken an die Schwetzinger Opfer des Nationalsozialismus und zur Mahnung an die Wahrung der Demokratie, der Menschenrechte und der Grundrechte. Für die Schwetzinger Bürgerschaft – Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister am 27. Januar 2013”. Während sich die Vertreter der Bürgerschaft feiern lassen und sich selbst ein Denkmal setzen, bleiben die Namen von 96% der NS-opfer im öffentlichem zugänglichen Mahnmal unbenannt.

16.Juli 2012 Behinderung des Zugangs zu Akten bezüglich der Zwangsarbeit in Stadtarchiv Schwetzingen und im historischen Seminar der Universität Heidelberg Sämtliche Akten, die die NS-Zwangsarbeit betreffen, wurden im Juli 2012 aus dem Schwetzinger Stadtarchiv entfernt. Damit wurden sie uns, die sich unabhängig von der Gnade der Stadtverwaltung um die Klärung der Hintergründe der erstaunlichen Vorgänge durch Einsicht in die Akten bemühten, durch die Stadtverwaltung unzugänglich gemacht. Mit der Begründung einer wissenschaftlichen Erforschung der Zwangsarbeit in Schwetzingen auf „politisch völlig neutraler Ebene”, wie die Schwetzinger Zeitung am 11.7.2012 berichtete, wurden die Akten unter die Obhut von drei Geschichtsprofessoren der Uni Heidelberg gegeben. (Prof. Dr. Frank Engehausen, Dr. Cord Arendes und Prof. Dr. Edgar Wolfrum) Unter der Berufung auf einen Werkvertrag mit der Stadt wurde uns auch dort am 16.7.2012 die Einsicht in die Unterlagen durch Dr. Cord Arendes verweigert, nachdem in den Monaten zuvor das Stadtarchiv den Einblick nicht ermöglichte.

Am 27.9.2012 hat der Gemeinderat Schwetzingen als Siegerentwurf des zweiten Wettbewerbs die Arbeit "Spiegel der Geschichte" von Matthias Braun ausgewählt. Die Rückspiegelungen der Besucher der Gedenkstätte, die dadurch einbezogen werden sollten, war eines der tragenden Ideenelemente meines im ersten Wettbewerb siegreichen Entwurfs, das nun bei der gleichen Aufgabe am selben Ort unter Beifall der Jury erfolgreich plagiiert wird. Die von der Jury als „genial einfach“ gefeierte Idee einer „Kleinfamilie der Vierziger Jahre“ feiert zugleich den damaligen Geist dieser unseligen Zeit. Dem Gemeinderat mit dem Bürgermeister an der Spitze ist es offensichtlich nicht peinlich auf einer Gedenktafel sich selbst mitfeiern zu lassen, nachdem durch die heutige Stadtverwaltung unter den Opfern eine Selektion vorgenommen wurde. Sie teilte die Opfer auf in die Toten, die würdig sind, in der öffentlichen Gedenkstätte genannt zu werden und den Rest, der mehr als 1750 Überlebenden, die vermutlich noch nicht tot genug sind. Deren Namensnennung in der öffentlichen Gedenkstätte wurde mit vorgeschobenen juristischen Argumenten, pauschal verhindert und öffentlich erklärt, dass man dadurch die Opfer schützt. Gefeiert wird hier die Entstehung eines „genial einfachen“ Denkmals, eines Denkmals der Vertuschung der Geschichte mittels Kunst, die dafür offensichtlich bereitwillig vom Künstler geopfert wird.

Am 26.10.2012 wurde bei der Stadtverwaltung Schwetzingen offiziel gegen den Beschluss des Gemeinderates vom 27.9.2012 Einspruch eingelegt, die Arbeit "Spiegel der Geschichte" realisieren zu wollen. Dies weil bei der Kernidee dieser Arbeit (Spiegelung der Besucher und der Umgebung) sich aus meiner Sicht um Plagiat einer der Kernideen handelt, die bereits in meinem Entwurf vom April 2010 bekannter Maßen vorhanden war. Die Realisierung meines Projektes hat die Stadtverwaltung Schwetzingen jedoch verhindert und nun möchte sie ermöglichen, dass eine öffentliche Gedenkstätte entsteht, die sich einer der für diese Stelle und Aufgabe bereits zuvor entwickelten Ideen bedient. In dem Einspruch heißt es u.a. :..."Durch die am 27.9.2012 beschlossene Realisierung des Entwurfs „Spiegel der Geschichte“, der auf der selben tragenden Idee wie meinem Entwurf von 2010 basiert, werden meine Urheberrechte verletzt. Darüber hinaus, soll die in meinem Entwurf verankerte Idee mit Spiegeln nun in einer öffentlichen Gedenkstätte, die durch die Nichtnennung von Hunderten namentlich bekannten Opfern aus Schwetzingen glänzt und damit der Geschichtsklitterung Vorschub leistet, missbraucht werden". Deshalb wurde die Rücknahme des Beschlusses vom 27.9.2012 gefordert. Mit einem Schreiben vom 5.11.2012 hat dies die Stadt Schwetzingen abgelehnt.

Die Einweihung des Mahnmals am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.1.2013 Im Mahnmal soll eine Inschrift mit dem folgenden Wortlaut integriert werden: "„Im Gedenken an die Schwetzinger Opfer des Mit der geplanten Einweihung des Mahnmals im öffentlichen Raum, dessen Kern sowohl im Verschweigen von NS-Opfern, als auch in irreführenden nicht transparenten Informationen an die Öffentlichkeit besteht, wird die Glaubwürdigkeit des Gedenktages in Schwetzingen infrage gestellt. Das Andenken, das den Opfern an diesem Tag zuteil werden soll, verkommt damit zu einer Farce.

Hintergrund informationen:

Zweite Ausschreibung des Wettbewerbes nach der Sitzung des Gemeinderates Schwetzingen am 2.2.2012 In der zweiten öffentlichen Ausschreibung wird der Öffentlichkeit sowie vor allem den Künstlern als potentiellen Bewerbern am neuen Wettbewerb verschwiegen, dass die Stadtverwaltung Schwetzingen bereits 2010 einen Kunstwettbewerb mit 65 TeilnehmerInnen veranstaltete und, dass es nach diesem dem Wettbewerb-Gewinner (M. Deiml) unmöglich war, die Gedenkstätte zu realisieren, weil er bei der Realisierung feststellen musste, dass die grundlegenden Vorgaben (die Anzahl der namentlich bekannten Opfer, die in der Gedenkstätte genannt werden sollten) bereits in der Ausschreibung irreführend und unzutreffend angegeben war. Anstatt 350 namentlich bekannter Opfer sind es in Wirklichkeit über 1800!! Dies, obwohl die höheren Opfer-Zahlen aus Dokumenten hervorgehen, die sich seit vielen Jahren im städtischen Archiv befinden und den Verantwortlichen, die in der Stadt mit der Vorbereitung des Wettbewerbes befasst waren, lange vor der Wettbewerbsauschreibung hätten bekannt sein dürfen. Der angebliche Fund der neuen Dokumente nach dem Wettbewerbabschluss (im Februar 2011) wurde der Öffentlichkeit erst in einer Pressemitteilung der Stadt im Dezember 2011 bekannt gegeben!!! Dieser in der Öffentlichkeit als Neuentdeckung deklarierter Fund verschleiert die frühe Kenntnis der wesentlich höheren Opferzahlen, die den Künstlern in der Ausschreibung des ersten Wettbewerbs verborgen blieb. Die vorgeblich "neue Sachlage" mit dem Anstieg der Anzahl der namentlich bekannten Opfern auf 1800 lieferte der Stadtverwaltung den Vorwand zu behaupten den Entwurf von. M. Deiml nicht realisieren zu können, obwohl der Künstler konkrete modifizierte Pläne für eine realisierbare Lösung der öffentlichen Gedenkstätte für 1800 namentlich bekannte Opfer der Stadtverwaltung bereits am 1. März 2011 vorgelegt hatte. Die Stadtverwaltung reagierte darauf mit neuen vorgeschobenen jurystischen Hindernissen gegen die Nennung derjenigen, die den Krieg überlebt haben, obwohl diese Sachlage bereits vor der Ausschreibung bekannt sein müsste und unter den 350 Opfern, die ursprünglich genannt werden sollten, sich die Namen von etwa 300 Überlebenden befanden. Zur Klärung und Lösung des Problems unter Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten des Landes und des Künstlers und zur Kontaktaufnahme zu den noch heute lebenden Überlebenden, zeigte die Stadtverwaltung keine Bereitschaft. Vertiefende Angaben siehe: Hintergrund der Ausschreibung des Wettbewerbes 2010.

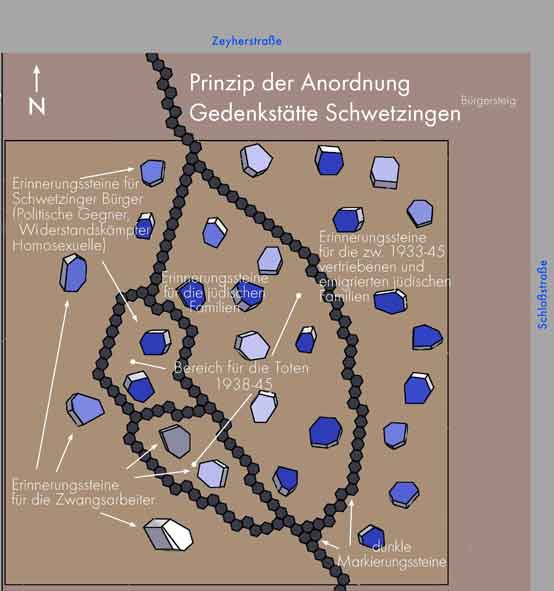

Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in Schwetzingen Am 27. Januar 2011, dem internationalen Tag der Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz, entschied der Gemeinderat in Schwetzingen mit einer überzeugenden Mehrheit der Abgeordneten, die über die Parteiengrenzen hinausging, im Wettbewerb um den Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Schwetzingen, den Entwurf von Michael Deiml zu realisieren. Die neue Gedenkstätte sollte in unmittelbarer Nähe des Schwetzinger Rathauses , als ein zentraler Ort zur "Erinnerung und Mahnung an die Schwetzinger Opfer des Nationalsozialismus und als Mahnung an die Wahrung der Demokratie, der Menschenrechte und der Grundrechte", entstehen, wie es in der offiziellen Beschlussvorlage 962/2011 zur Abstimmung am 27.1.2011 hieß. In der Ausschreibung des seit April 2010 laufenden Realisierungswettbewerbes stand u.a. folgendes geschrieben: ..."Die Stadt Schwetzingen will nun allen Opfern des nationalsozialistischen Terrors gedenken, vor allem den 89 vertriebenen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, von denen 20 ermordet wurden. Ebenso ermordet wurden die politischen Gegner der Nazis, Widerstandskämpfer, vereinzelt auch Homosexuelle und Opfer von Denunziationen. Zahllose ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene aus Frankreich, Italien, Niederlanden, Polen, Russland und der Ukraine wurden in Schwetzingen als Zwangsarbeiter missbraucht."... Die Anzahl der namentlich bekannten Opfer wurde mit mindestens 350 angegeben. Ihre Namen sollten/könnten laut der Ausschreibung in der Gedenkstätte genannt werden.

(Siehe Analyse und Kommentare zu der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter unten)

Als ich aus den Unterlagen die der Realisierung zugrunde liegen sollten, zunächst festgestellt habe, dass es anstatt 350 namentlich bekannten Opfern tatsächlich 450 gibt, wurde es aus dem Stadtarchiv wenig später bestätigt. Der Stadtarchivar gab mir dann am 24.2.2011 schriftlich bekannt, dass die Zahl der Opfer in Wirklichkeit sogar mindestens fünf mal so hoch ist. Der Grund für diese erhebliche Veränderung, der Ausgangssituation der praktischen Umsetzung des ausgewählten Gedenkstättenkonzeptes war, dass gemäß der Darstellung des Stadtarchivars, im Februar 2011 im städtischen Ordnungsamt eine Akte mit 123 Blättern gefunden wurde, auf denen die Namen von 1350 bisher namentlich unbekannten Zwangsarbeitern verzeichnet sind. So sind unter den namentlich bekannten Opfern, nach dem heutigen Wissenstand 2) Von den 100 jüdischen Mitbürgern wurden 25 in den Konzentrationslagern ermordet. 75 Juden konnten sich durch Flucht und Emigration ins Ausland in Sicherheit bringen. 3) Die größte Opfergruppe bilden in Schwetzingen mit insgesamt ca. 1700 Personen die ZwangsarbeiterInnen aus 12 Europäischen Ländern. Sie wurden die bis 1945 in mehreren Schwetzinger Betrieben versklavt und ausgebeutet. Vierzehn von ihnen erlebten das Ende des Krieges nicht und wurden fern ihrer Heimat auf dem Schwetzinger Friedhof begraben.

Versuch der Realisierung Trotz der gravierenden Erhöhung der Opferzahl gegenüber der ursprünglichen Angaben im Wettbewerb, reagierte ich sofort auf die neue Situation: bereits am 1. März 2011 wurde der Stadtverwaltung bei einer Arbeitsbesprechung mit dem Oberbürgermeister Dr. Pöltl und dem Projektbeauftragten der Stadt, Herrn Stadtarchivar Kresin, ein aktualisiertes Layout der Gedenkstätte vorgelegt. In diesem wurde der Stadtverwaltung dargelegt, dass trotz der großen Steigerung der Opferzahl, könnten unter Beibehaltung des ursprünglichen Konzeptes, alle 1800 Opfernamen ihren Platz in der Gedenkstätte finden, wobei auch bei der Entstehung der Gedenkstätte, bei der enormen Steigerung der Opfernamen auch mit höherem Kostenaufwand Aufwand gerechnet werden muss. Zur meiner völligen Verblüffung musste an der Reaktion des OBs. leider feststellen, dass die von mir präsentierte Lösung des Problems, die sich trotz der neuen Zahlen- und Faktenlage sachlich an der Zielsetzung der Gedenkstätte-Realisierung orientierte, dass diese vermutlich gar nicht willkommen, wie ich es bei jemandem erwartet hätte, der eine würdige, nicht anonyme Gedenkstätte in seiner Stadt errichten möchte. Denn, nach meiner Erläuterung der gefunden Lösung wurden bei der Besprechung ganz unvermittelt neue einschränkende Vorgaben bezüglich der Namensnennung der Überlebenden mit der Begründung vorgebracht, dass die Namensnennung in der Gedenkstätte die Persönlichkeitsschutzrechte der Opfer verletzen könnte. Durch den unerwarteten Sinneswandel des OBs, der juristische Begründungen mit pauschalisierenden Implikationen für das gesamte Projekt vorbrachte, entstand bei mir der Eindruck, dass hier ein Problem künstlich aufgebauscht wird und keine echte an der ursprünglichen Zielsetzung sich orientierende Lösung in Wirklichkeit gesucht wird. Über die Restriktionen in der Würdigung der Überlebenden in der geplanten Gedenkstätte hinaus versuchte die Schwetzinger Stadtverwaltung durch eine neue, erst am 14. Juli 2011 nachgeschobene Opferdefinition, sogar die Zahl der Toten, die in der Gedenkstätte genannt werden sollten, weiter künstlich zu reduzieren. Die "endgültige Opferliste" aus dem Stadtarchiv in der Fassung vom 22.6.2011, die eine neue Grundlage nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung schaffen sollte, enthielt weder 350, 450 oder 1800 Namen, sondern lediglich 58 Namen, was weniger als 4% der tatsächlich namentlich bekannten Opfern darstellt!! Wenn man dies noch heute, 65 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs, allen Ernstes zu verhindern versucht, weil man vielleicht befürchtet, dass es an dem Image der Stadt kratzen könnte und sich schlicht die Kosten für die Entstehung einer Gedenkstätte, die den historischen Tatsachen entspricht sparen möchte, kann man an der Aufrichtigkeit eines Denkmals, das auf der Basis solcher lückenhaften Grundlagen aufgebaut werden soll, zweifeln. Das bewusste Auslassen der sieben Namen dokumentiert beispielhaft, dass den Ereignissen vor 1941, kaum Bedeutung beigemessen wird, womit die Zielsetzung der Gedenkstätte (siehe oben), deutlich verfehlt wird.

Über die tatsächlichen Hintergründe, für den juristisch begründeten, plötzlichen Sinneswandel des Schwetzinger OBs., der in der Fragestellung der Namensnennung am 1.3.2011 vollzogen wurde, kann z.Zt. nur spekuliert werden. 1) Es verwundert, dass die Problematik der Namensnennung, falls es überhaupt ein so gravierendes unlösbares Problem damit geben sollte, wie es der OB auch öffentlich darstellt, müsste Herrn Dr. Pöltl, der das Problem mit den Namen selbst vorgebracht hat, bereits bei der Ausschreibung des Wettbewerbes bekannt sein. Bereits dort war von den unzähligen Zwangsarbeitern und den vertriebenen Juden als den Opfer des Nationalsozialismus, an die man erinnern wollte die Rede. Die Mehrheit dieser Menschen hat bekanntlich das Ende des Krieges überlebt. 2) Auch die wesentlich höheren Opferzahlen, als die, welche in der Ausschreibung offiziell angegeben wurden, müssten den Verantwortlichen in der Stadt bereits zuvor bei der Ausschreibung konkret bekannt sein, wie aus den Unterlagen geschlossen werden kann, die bereits vor der Abgabe des Wettbewerbes im April 2010 existiert haben. 3) Man hat vermutlich die Fakten bestenfalls verdrängt und zeigt sich nun überrascht, wenn die Sachlage im Zuge der Planung für die Realisierung der Gedenkstätte bereits nach kürzester Zeit offensichtlich wird. Nach den seit vielen Jahren in Schwetzingen bekannten Studien von Frank-Uwe Betz, über die Zeit 1933 - 1945 in Schwetzingen, darf man sogar mit einer Zahl von 2500 ZwangsarbeiterInnen rechnen. Diese Angabe über die so hohe Zahl der Zwangsarbeiter im Jahr 1944 entstammt den Angaben des Forschers der Lokalgeschichte Betz zur Folge, einem Schreiben des NS-Bürgermeisters, der ".....aus Sicherheitsgründen von der Verbringung weiterer Fremd/Zwangsarbeiter hierher"..... abrät. Nach Angaben von F. U. Betz befindet sich dieses Schreiben im städtischen Archiv. Im Jahre 1946 wurden die Namen der ZwangsarbeiterInnen auf der Grundlage der Meldekarten erfasst. Eine Akte mit 123 Listen auf den die Namen von ca. 1350 ZwangsarbeiterInnen verzeichnet wurden wurde nach Angaben der Stadtverwaltung erst nach der Beendigung des Wettbewerbes im Februar 2011 im Ordnungsamt gefunden. Besonderes Problem stellte die Finanzierung des Projektes dar. Die 25.000 €, welche die Stadt aus Ihrem Haushalt zur Verfügung stellen wollte, waren für die Realisierung eines Projektes dieser Größeordnung und Bedeutung bereits bei "nur" 350 Namen die unterste Budget-Grenze. (71,83 € pro Name). Wenn die ursprünglich vorgesehene Summe sich auf ein Mahnmal für die tatsächlich bekannten 1800 Namen oder sogar 2600 beziehen sollte, würden die Kosten, die man bereit wäre der Erinnerung an die Opfer zu widmen, unter 10 € / Name fallen. Man muss in diesem Zusammenhang die folgende Frage stellen: hat die Stadt Schwetzingen jemals in den letzten 65 Jahren die Opfer, um die es hier geht, irgendwie entschädigt? Eine aufrichtige Gedenkstätte wäre das Mindeste, was diese Kulturstadt mit international bekannten und anerkannten Musikfestspielen, leisten sollte. Als sich im Sommer 2010 abzeichnete, dass es wegen möglicher Schwierigkeiten bei der Beschaffung des notwendigen Säulenmaterials aus Basalt, das in deutschen Steinbrüchen gefördert wird, wegen der Erschöpung der vorhandenen Lagerstätten, geben könnte und deshalb wesentlich teuerer als ursprünglich angenommen, beschafft werden müsste, beantragte ich im Oktober 2010 eine Projektförderung bei der Stiftung "Kunstfonds" in Bonn. Auch die damals nur vermutete, jedoch noch nicht offiziell bestätigte Steigerung der Opferzahl um 30 %, die sich später tatsächlich bestätigte, spielte dabei eine Rolle. Nachdem Herr Dr. Pöltl und Stadtarchivar Kresin bereits seit dem 30.11. 2011 am Rande der öffentlichen Vorstellung der Entwürfe in der Engeren Wahl informiert mündlich wurden, dass das von der Stadt mit nur 25.000 € dotierte Projekt nach meinem Konzept teuerer als ursprünglich geplant sein könnte, wurden von Dr. Pöltl Schritte in Aussicht gestellt, die zur Einwerbung von Spenden und Sponsoren für das Projekt führen könnten. Dies war ein positives Signal, das hoffen ließ, dass wenn das Projekt vom Gemeinderat tatsächlich ausgewählt wird, konstruktiv Mittel gefunden werden, das Projekt zu realisieren. Praktisch geschehen ist leider diesbezüglich meines Wissens nachher aber nichts. Im Gegenteil. Die Stadtverwaltung beharrte sogar auf der strikten Einhaltung der 25.000 €, wohl wissend, dass es eine solche Lösung auf Kosten der Individualisierung der 1800 Opfer und der geschichtlichen Wahrheit mit mir und meinem Konzept der Gedenkstätte nicht geben kann.

Fazit Dadurch würde man aber die ursprünglich sehr gut gemeinte Idee, eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in der Stadt entstehen zu lassen, beschädige. Der Schnitt durch den "Gordischen Knoten" der Vergangenheit, den eine ehrliche aktive Gedenkstätte in der Stadt darstellen könnte, wird dürfte durch die offensichtlichen Behinderungen der Entstehung der Gedenkstätte kaum gelingen.

Ich habe Monate lang, in stiller Korrespondenz mit den Verantwortlichen in der Stadt versucht, auf alle diese Dinge hinzuweisen, konkrete Vorschläge zur Lösung der Inhaltlichen und finanziellen Probleme des Projektes unterbreitet. Dies ohne jeglichen sichtbaren Erfolg.

Unter den gegenwärtig herrschenden Umständen bin ich nicht bereit an einer amtlich verordneten Geschichtsklitterung mit einem Kunstwerk ohne Namen der Opfer, (wie es sich die Stadtverwaltung jetzt gerne vor den Fenstern des Rathauses wünschen würde), mitzuwirken.

Um die Öffentlichkeit über die praktisch bereits vor vielen Monaten vollzogene Kehrtwende in Sachen Gedenkstätte in Kenntnis zu setzen, gab die Stadtverwaltung nun am 29.12.2011 die erste offizielle Presseerklärung über den Stand der Vorbereitungen der Gedenkstätte seit 11 Monaten heraus. An der Haltung, die in der Pressemitteilung der Stadt wie folgt wiedergegeben wird, Zitat:.."Bei rund 1.800 Opfern ist es aber nicht möglich, die notwendigen Einwilligungen (zur Namensnennung - Bemerkung. d.Red.) einzuholen, vielfach ist es schlicht unbekannt, wo diese Menschen heute leben"......, Der Satz von OB Pöltl, der in der Rhein Neckar Zeitung vom 10.1.2012 bezüglich der Namensnennung zitiert wurde..."Man sollte behutsam damit umgehen und die Opfer von damals nicht zum zweiten Mal zum Opfer machen, indem man ihre Namen ungefragt veröffentlicht." klingt seltsam. Es ist nichts gegen Behutsamkeit einzuwenden, jedoch erscheit diese Äußerung auf Grund der lange Jahre dauernden Untätigkeit der Stadtverwaltung, die ihrerseits pauschal die Befragung der Opfer ablehnt, scheinheilig und zynisch zugleich. Die Pressemitteilung der Stadt enthält des weiteren bezüglich der Namensnennung in der Gedenkstätte unzutreffende Behauptungen, die besagen, dass: Auch in seinem Glückwunschschreiben vom 3.2.2011 schrieb der OB Dr. Pöltl sinngemäß, dass: .... in würdiger Form unter NENNUNG der NAMEN ein allen Ansprüchen entsprechendes Mahnmal geschaffen werden soll...... Auch hier also klares Bekenntnis zu der Namensnennung, die jetzt plötzlich unmöglich gemacht werden soll. Es wäre wichtig und richtig gewesen, wenn diese Überzeugung nicht nur für die Zeitspanne von gerade nur Monat seit der Entscheidung des Gemeinderates, sondern bis zur Fertigstellung der Gedenkstätte und darüber hinaus anhalten würde. In der offiziellen "rechtlichen" Begründung für die Weigerung, die Namen der Opfer in der Gedenkstätte zu nennen, versteckt man sich hinter den Rücken, der heute meistens bereits toter Menschen. Es ergibt sich die Frage, ob sein Name unter den Namen der 206 Namen polnischer ZwangsarbeiterInnen zu finden, die im Ordnungsamt der Stadt gefunden wurden, oder ob man nach weiteren bisher verschollenen in den städtischen Beständen intensiver als bisher suchen müsste.

Gründlich überprüft und belegt werden soll auch die Stichhaltigkeit und Relevanz der folgenden Behauptung in der Pressemitteilung: ..."Bereits jetzt liegen der Stadt Aussagen von Nachfahren einzelner Opfer vor, die eine öffentliche Namensnennung ausdrücklich nicht wünschen. Deshalb sehen Gemeinderat und Verwaltung keine Möglichkeit für eine entsprechende Umsetzung.". ... Die Überprüfung dieser Behauptung erscheint notwendig, weil bereits bei der Besprechung am 1.3.2011 ähnlich klingende Behauptungen der Stadtverwaltung geäußert wurden und als eines der Argumente gegen die Namensnennung in Raum gestellt wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Einsprüche der Überlebenden gegen die Nennung ihres eigenen Namens geben könnte. Diese müssten selbstverständlich berücksichtigt werden, wenn es sie geben sollte, wobei jedes Opfer nur für sich selbst persönlich, nicht für die anderen, entscheiden kann. Wenn jedoch der bisher nicht konkret belegte Widerspruch einzelner Opfer dazu benutzt werden sollte, Stimmung gegen das Projekt zu machen, um dabei die Erinnerung an hunderte andere Opfer pauschal zu behindern, dann kann man vom eklatanten Missbrauch der Opfer bzw. deren Angehörigen sprechen. Es liesse auch auf sehr bedenkliche Praxis in der Auslegung der Datenschutz- bzw. Archivgesetze zur Behinderung des Andenkens an die Opfer, schließen. Es ist fraglich in wie weit und in welchem Zeitrahmen auch die Nachfahren einzelner Opfer überhaupt berechtigt sind die Namensnennung eines Vorfahrens in der Gedenkstätte zu verhindern und noch fraglicher, ob einzelne Einsprüche der Nachfahren gegen die Namensnennung die Würdigung von hunderten anderen Opfern in der Gedenkstätte pauschal verhindern dürfen. Auch hier drängt sich der Verdacht auf, dass durch vorgeschobene juristische Argumente in Schwetzingen die Entstehung einer Gedenkstätte verhindert werden soll, die den historischen Tatsachen entspricht und alle Opfer tatsächlich würdigt. In Gedenkstätten mit ähnlicher Thematik in Baden-Württemberg, die in den letzten Jahren errichtet worden sind, wurden Namen von hunderten Überlebenden Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen genannt, ohne dass sich jemals eines der Opfer, oder dessen Familienangehörigen, über die Erwähnung des Namens in der Gedenkstätte beschwert hätte. Im Gegenteil: die Überlebenden und Ihre Familienangehörigen sind sehr positiv gerührt von der Geste, welche die Erwähnung ihres Namens in einem Denkmal in Deutschland für sie bedeutet. Das Auslassen der Namen der Überlebenden in Schwetzingen wird vermutlich gerade das Gegenteil dieser positiven Reaktion hervorrufen und begründeten Zweifel an der Integrität des Schwetzinger Gedenkstättenkonzeptes provozieren.

Eine erneute Kehrtwende in der Haltung der Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Dr. Pöltl an der Spitze, und ein konstruktiver Beitrag zur Lösung der Probleme wäre hier von Nöten.

|